Garibaldi and the annexation of Nice to France

An episode with Garibaldi by Laurence Oliphant

Political attention of Europe was chiefly occupied during the early part of the year 1860 by negotiations of a mysterious character, which were taking place between the Emperor Napoleon and Count Cavour, which were consumated at Plombières and which resulted in an arrangement by which, in return for services France had rendered Italy during the war with Austria, and no doubt with a view to further favors to come, it was arranged on the part of Italy that Savoy and Nice should be given to France, provided that the populations of those provinces expressed their willingness to be thus transferred from one crown to another. The operation was one which I thought it would be interesting to witness, and I felt decidely sceptical as to the readiness of a population thus to transfer from one sovereign to another, and exchange of nationality to which, by tradition and association, they were attached to one which they had been in the habit of regarding hirtherto rather in the light of an enemy and a rival than as a friend. I therefore went in the first instance to Savoy, satisfied myself that my suspicions were well founded, and that the people in voting for the annexation to France were doing so under the more distinct on the part of the Italian government and its officials on the spot, and that the popular sentiment was decidely opposed to the contemplated transfer, and then proceeded to Turin, with the intention of going on in the time to be present at the voting at Nice, after having conferred with certain Nizzards to whom I had letters of introduction at Turin where the Chambers were then sitting.

It was a self-imposed mission from first to last, undertaken partly to gratify curiosity, partly in the hope that I might be able to aid those who desired to resist the annexation to France and with whom I felt a strong sympathy, and partly to obtain "copy" wherewith to enlighten the British public as to the true state of the case. This I did to the best of my ability at the time, (« universal suffrage and Napoleon III « by Laurence Oliphant, William Blackwood & Sons, Edinburgh and London) but it was not possible then to narrate those more private incidents, which the lapse of seven and twenty years, as most of the actors are dead, and the whole affair has passed into history, there is no longer any indiscretion in refering to.

At Turin I presented my letters of introduction to one of the deputies from Nice, by whom I was most kindly received. Finding how strongly my sympathies were enlisted in the cause of his countrymen, he introduced me to several Nizzards, then staying in Turin for the purpose, if possible of thwarting the policy of Count Cavour in so far as the transfer of their province was concerned. It is due to the great Italian Minister and patriot to say that no one regretted more deeply than he did the necessity of parting with Nice, and of forcing from the inhabitants of that province their consent to their separation from Italy. It was in his view, one of the sacrifices he was compelled to make for the unification of Italy - or rather the price which the Emperor demanded for abstention from active opposition to the creation of a United Italy, and even then Napoleon never anticipated that it would ultimately include the Papal States and the Kingdom of Naples. But inasmuch as it had been agreed that this annexation should only take place with the free consent of the populations concerned, and that, provided the Italian Government abstained from influencing them in an opposite sense, France could not claim the provinces if the plebiscite went against annexation, the Nizzards maintained that the unity of Italy would not be imperilled by allowing the people freedom of choice and that it was not fair of the government to throw all its influence into the scale and to coerce them in the direction opposed to their wishes. It was probably a question upon which no one was really competent to form an opinion, but Cavour himself. In all likeliwood, the understanding between that astute Italian and the French emperor was that the provinces must be given to France by fair means or foul, and that it was Cavour’s business to make them appear fair. No one knew better than the Emperor how plebiscites might be arranged. However this is only a conjecture : what is certain is that the Nizzards whom I met in Turin were as patriotic as any other Italians, and did not wish to imperil Italian unity for the sake of Nice. They only wanted the terms of the convention with the French emperor fairly carried out, and the people of Nice to be allowed to vote in entire freedom.

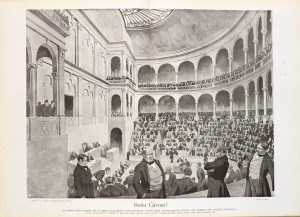

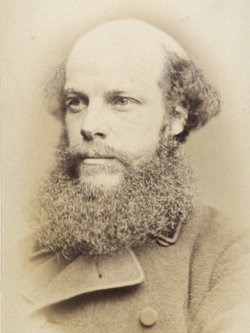

I confess that I felt somewhat of a conspirator when on the second night after my arrival in Turin, in response to an invitation to meet the Nizzard Committee, I was shown up a long dark stair to a large upper chamber, somewhere near the top of the house, where some fourteen or sixteen men were sitted at a table. At its head was a red-beared slightly bald man, in a poncho, to whom my conductor introduced me. This was the General Garibaldi, who as a native of Nice himself, was the most active and energetic of the committee, and most intolerant to the political escamotage as he called it, by which his birthplace was to be handed over to France. The point which the comitee was discussing when I entered was whether it were worth while attempting any parliamentary opposition, or whether it would not be better to organize an emeute at Nice which would at all events have the effect of postponing the vote and of proving a strong feeling of opposition on the part of the people.

Garibaldi was decidedly in favor of this latter course. Though a member of the Chamber himself, he had no belief, he said, in being able to persuade it to take any view that the government would oppose, nor, in fact did he see any form of parliamentary opposition open to him. His dislike and contempt for all constitutional methods of proceeding, and strong preference to the rough-and-ready way of solving the question which he advocated, were very amusing. The strongest argument in favor of the course he proposed lay in the fact that on the Sunday week, or in ten days from the night of our meeting the vote was to take place at Nice, and if peaceable mesures were persisted in much longer, there will be no time to organize violent ones. I had remained silent during the whole discussion, when Garibaldi suddenly turned to me and asked me my opinion. I ventured to say that I thought constitutional methods should be exhausted before violent ones were resorted to.

"Oh," he said impatiently, "interpellations, sempre interpellations! "I suppose a question in the Chamber is what you propose : What is the use of questions? what do they ever come to? "

"There is one question," I said, "which I think you should ask before you take the law into your own hands and if you are beaten on that, you will be able to feel a clearer conscience in taking stronger measures, for the Chamber will, from our English constitutional standpoint, have put themselves in the wrong. "

The fact of my being an Englishman made me an authority in a small way in the matter of parliamentary proceedings and I was eagerly asked to formulated the motion which I proposed should be laid before the Chamber. I do not at that distance of time remember the exact wording but the gist of it was that the Franco-Italian Convention which provided for a plebiscite to be taken at Nice, should be submitted to the Chamber before the vote was taken, and it seemed contrary to all constitutional practice that a government shoould make an arrangement with a foreign power by which two valuable provinces were to be transferred to that power, without the Chambers of the country thus to be deprived of them ever having an opportunity of seeing the document so disposing of them.

It took Garibaldi some time to get this point into his head, and when he did he only gave it a very qualified approval. However, it commended itself to the majority of those present, was put into proper shape and finally Garibaldi consented to speak of it, but in such a half-hearted way that I did not feel much confidence in the result.

The next night I dined with Cavour, but I avoided all allusion to the Nice question ; indeed, when I thought of the magnificent services he had rendered to Italy, of the extraordinary genius he had displayed in the conduct of affairs, and of his disinterested patriotism, my conscience smote me even for the small share I was taking in an intrigue against his policy. But then his policy was one of intrigue from first to last - a splendid story it is true, in which the Emperor of the French was to a great extent caught in his own toils - and one intrigue more or less would not matter, provided we could succeed without injuring the cause we all had at heart. Indeed, I am convinced that Cavour in his secret soul would have been pleased at the success of a conspiracy which would have saved Nice to Italy, if it could have been made plain that he had no complicity in it ; though he would probably have found a great difficulty in making the French Emperor believe this, and it might have involved him in serious complications. However, the game was too interesting not to take a hand in it, even if it were a very insignificant one ; and the sympathy that I felt for my host which his charming manners and his subtle but great ability was ever sure to win for him, in no way conflicted with the regard I was already beginning to conceive for blunt, honest Garibaldi, with his hatred of the tortuous methods and diplomatic wiles of the great Minister.

Two days after I went to the Chamber to hear Garibaldi speak to his interpellation. I had spent an hour or two with him in the interval talking it over. But certainly politics were not his strong point. He would not make a note or prepare his ideas ; he told me several times what he intended to say, but never said twice the same thing and always seemed to miss the principal points. I was not surprised therefore at a speech which brought down the House with cheers from its patriotic sentiments and glowing enthusiasm, which abounded in illogical attack upon Cavour, but which never really touched the point of his motion. Members who had cheered his references to United Italy could quite logically vote against this motion, for pratically he had never spoken to it ; and when we met later, after an ignominious defeat, he shrugged his shoulders and said,

"There, I told you so ; this is what your fine interpellations and parliamentary methods always come to. I knew it would be all a waste of time and breath. "

"Not so," I said, "at any rate, you have put yourself in the right, you have asked the government to let you see the treaty under which Italy is to be despoiled of two of its fairest provinces, and they have refused. They have decided to hand them over to a foreign power, without giving the country a chance of expressing an opinion upon the bargain which has been made, or of knowing what it is to get in return. I think, in default of this information, you can now, with a clear conscience, take any mesures which seem to you desirable to prevent this act of arbitrary spoliation. "

"Meet us tonight," he said, "and we will talk matters over."

So we had another conference in the upper room, and all were united in the opinion that the time had come for preventing the plebiscite from being taken on the following Sunday.

The plan proposed was a simple one, and did not involve any serious disturbance.

It was alleged by the Nizzards present that the local officials had instructions to mislead the people, by telling them that the government ordered them to vote "yes", and that, the prefect and all subordinate employees were engaged in an active canvass among the peasantry, who did not understand enough of the question, which had never been explained to them, to take a line of their own and vote "no" against the wish of the authorities. It was maintained that a fortnight of active canvassing by Garibaldi and the Nice Committee, with other patriots - who, when they understood it, would eagerly embrace the cause. - would suffice not only to enlighten public opinion, but completely to change it ; and that, if the day of the plebiscite could be postponed to the Sunday fortnight, the plebiscite might safely be taken on that day, with a tolerable certainity that the popular vote would be given against the annexation. The French troops were at this juncture on their return, after the peace which had been concluded between Austria and France at Solferino, to France, via the Riviera, and a large body of them were actually at Nice. It had been arranged, however, that to avoid all appearance of compulsion, the town should be entirely denuded of troops on the day of the plebiscite, and that the Italian as well as the French soldiers should evacuate it for the day. The coast would therefore be comparatively clear for a popular movement, which ; after all would be on a very small scale - for all that was intended to accomplish was to wait until the vote was taken, and then, before the contents could be compted, to smash the ballot-boxes, thus rendering a new ballot necessary. The friends of Nice at Turin would then negotiate with the government to have the plebiscite taken a fortnight later ; and they trusted to the effect which this disturbance would produce, and to the attention that would thus be called throughout the country to the attempt which had been frustrated, to force a premature vote to obtain this concession.

It was finally decided that, on the following Saturday, Garibaldi should leave Genoa, in a steamer to be charted for the purpose, with two hundred men, and choosing his own time for landing, should enter the town and break the ballot-boxes before the authorities had time to take the necessary precautions. I forget now the details of the plan, indeed, I am not sure that there were discussed, as the affair was naturally one which was to be kept secret, and the execution of which to be intrusted to Garibaldi. The general now asked me whether I wished to join in the expedition, and on my expressing my readiness to do so, invited me to accompany him to Genoa a day or two afterwards. We made the journey in a carriage which had been reserved for him, and in which there was nobody but the general, his aide-de-camp, and myself. We had scarsely any conversation on the way, for he had brought a packet containing apparently his morning’s mail, and he was engaged in reading letters nearly the all way. These for the most part he tore up into small fragments as soon as he had made himself acquainted with their content ; and by the time we reached Genoa, the floor of the carriage was thickly strewn with the litter and looked like a gigantic waste-paper basket. My curiosity was much exercised to imagine what this enormous correspondence could be ; but I have since had reason to believe that they were responses to a call for volunteers, but not for the Nice expedition. "And now," he said at last, after tearing up the last letter, as though his mind had been occupied with some other matter, and turning to me, "Let us consider what part you are to play in this Nice affair." I assured him I was ready for any part in which I could be useful. " It was then arranged that immediately on my arrival at Genoa I should go to the diligence office, and I try and engage at once an extra diligence to start the same evening for Nice. When I had secured the diligence, and arranged the hour for the start, I was to report to Garibaldi, who gave me the address at which he was to be found ; he would then instruct eight or ten of his friends to wait for me to outskirts of the town.

These I was to pick up,and they were to prepare matters for his arrival on the following Sunday morning with two hundred men. He also wrote a note in pencil to a confidential friend in Nice, introducing me to him and informing him that I was in his confidence, that I would explain to him so much of the plan as I knew, and be ready to offer any assistance in my power. By the time all these arrangements were discussed and the note written we reached Genoa. In order to lose no time, as it was now getting late in the afternoon, after hurriedly taking some refreshment, I went off to the diligence office. Here I did not find my mission so easy of accomplishment as I expected. I asked whether it was possible to get an extra diligence to Nice.

"Yes," said the clerk, "by paying for it"

"All right," I replied, "Tell me what it costs"

"How many passengers? "He asked

Now Garibaldi had impressed upon a great reserve in this respect.

"I do not wish," he had said, "the people at the office to know who are going, or how many ; you must engage the diligence, if possible, for yourself, and answer no questions. "

Now that it came to the point, I found this an extremely difficult matter to do. The only plan was to fall back upon the proverbial eccentricity of the Milord Anglais.

"Oh, I have a friend or two ; we meant to go by the diligence this morning, but were detained at Turin. It is my habit whenever I am too late for a diligence to take another. I like having a whole diligence to myself, then I can change about from one seat to another, and am sure not to be crowded. "

"And you are ready to pay for sixteen places and six horses for that pleasure? "Said the clerk.

"If I like to spend my money that way, what does it matter to anybody else? "

"What baggage have you ?

"A portmanteau each"

"It is very irregular," persisted the clerk "such a thing has never happened to me before as for a man to engage a whole diligence to carry himself and his friend and a couple of portmanteaus, and I cannot take the responsibility of giving you one without consulting my superiors, which it is difficult for me to do at this late hour. If you like, I will give you a large carriage which holds six -that ought to satisfy you. "

Finally it was arranged that if I came back in an hour, the clerk would in the interval find out whether I could have the diligence, and I would then give him my answer in regard to the carriage, in the event of the diligence being refused.

I now repaired to the hotel which Garibaldi had indicated as his address and which was a rough, old-fashioned, second-rate looking place upon the quay. There was no doubt about the general being there, for there was a great hurrying in and out, and a buzzing of young men about the door, as though something of importance was going on inside. Before being admitted to the general, I was made to wait until my name was taken in to him ; it was evident that precautions were being taken in regard to admissions into his presence. After a few moments I was shown into a large room, in which twenty or thirty men were at supper, and at the head of the table sat Garibaldi. He immediately made room for me next him. , and before I had time to tell him the result of my mission at the diligence office, accosted me with -

"Amico mio, I am very sorry, but we must abandon all idea of carrying out our Nice program. Behold these gentlemen from Sicily. All from Sicily! All come here to meet me, to say that the moment is ripe, that delay would be fatal to their hopes ; that if we are to relieve their country from the oppression of Bomba, we must act at once.

I had hoped to be able to carry out this little Nice affair first, for it is only a matter of a few days ; but much as I regret it, the general opinion is that we shall lose all if we try for too much ; and fond as I am of my native province, I cannot sacrifice these greater hopes of Italy to it. "

I will not vouch for these being the very words he used but this was the exact sense.

I suppose my face showed my disappointment, for, as I remained silent, he continued.

"But if you desire to fight in a good cause, join us. I know you are not a soldier, but I will keep you with me, and find work for you. "

I have never ceased regretting since I did not accepted this offer. I should have been the only one of the eight hundred prodi that left Genoa fortnight later who was not an Italian. I afterwards saw these eight hundred decorated at Naples. It is true many followers joined Garibaldi almost immediately on his landing ; but those who embarked with him to Genoa were to a man Italians. While I was hesitating, the general explained to the Sicilians present the circumstances under which I was among them, and the offers he had made me, in which they all cordially joined. I had, however, just left England, expecting to be absent about a month, and had made engagements there which necessitated my return. Moreover, I had become so interested in the Nice question, and knew so little of what the chances of success were in Sicily, that I scaresely felt disposed to embark in an entreprise, which, at the first glance, seemed rash and foolhardy in the highest degree. I wavered in my resolution, however, a good deal during supper, under the influence of the enthusiasm by which I was surrounded ; and I finally, bidding Garibaldi a cordial farewell, and, wishing him and his companions all success, beat a retreat, fearing that I should be unable otherwide to resist the temptation, which was every moment getting stronger, of joining them.

I went next morning to the office in time to catch the diligence, and my friend the clerk received me with a compassionate smile.

"So you have given up the idea of having a diligence to yourself? he remarked.

I fear he thought me not merely a very eccentric but a very weak-minded Englishman. I humbly crawled up into the banquette with a nod of assent, disappointed and dejected, and more and more a prey to vain regrets that I had not cast in my lot with the Sicilians.

At Nice, I delivered the letter of introduction I had recived from Garibaldi, now become useless, and told the gentleman to whom it was addressed the whole story. What I heard from him, combined with what fell under my own observation, made me feel still more regret at the abandonment of the entreprise ; for it was the general opinion that the Nice episode would not have delayed the Sicilian expedition. Half an hour would have sufficied to break the ballot-boxes and scatter the votes ; and Garibaldi could have been back in Genoa and left the further details to those interested in carrying them out. I asked why it was necessary for Garibaldi to be present at all at so simple an operation, and whether there was not any one in the town who could collect a few determined men and carry it out. But the idea was scouted as impossible. There was only one man in all Italy the magic of whose name and the prestige of whose presence was sufficient for these things. In Nice itself there was no one either with the faculty to organize, the courage to execute, or the authority to control a movement of this sort ; and I therefore consoled myself by taking the only revenge I could upon a population so weak and so easily misled by their authorities, by voting myself for the annexation to France. Of course I had no right whatever to vote ; but that made no difference, provided you voted the right way. As for voting No", that was almost impossible. The "No" tickets were very difficult to procure, while the "Yeses" were thrust into your hands from every directions. If ever ballot-boxes deserved to be smashed, and their contents scattered to the winds, those did which contained the popular vote under which Nice now forms part of the French Republic ; and the operation of breaking them was one which a dozen resolute men, who were prepared to stand the consequences, might have performed with the greatest ease.

At the same time, I am bound to say that, looked at by the light of subsequent events, and the prosperity which has attended Nice since its incorporation with France, the inhabitants have had no reason to regret the escamotage of which at the time they seemed the victims.

Discours de Cavour à la chambre des députés le 26 mai 1860 (to translate ...)

« Œuvre parlementaire du Comte de Cavour » par Camillo Benso, Traduit et annoté par I. Artom et Albert Blanc, éditeur J. Hertzel, Paris, 1862, 648 pages

Les pages 511 à 550 s'intitulent : « Sur le traité signé à Turin le 24 mars 1859 pour la réunion de la Savoie et de l'arrondissement (circondario) de Nice à la France »

Messieurs les députés,

Presque tous les orateurs qui ont pris part à cette discussion ont commencé par exprimer à la Chambre des sentiments de grave douleur, de profonde amertume à l'occasion de ce traité. Si les honorables préopinants ont fait ainsi , il doit m'être d'autant plus permis de manifester mon émotion, à moi qui, non moins jaloux de l'honneur et des intérêts de la patrie, ai dû agir en première ligne dans cette affaire, et assumer sur ma tête la responsabilité presque entière de cet acte en face de vous, en face du pays, en face de l'histoire.

Si quelques-uns d'entre eux eussent pu lire dans mon cœur, s'ils eussent pu apprécier quel chagrin le remplit, ils auraient adouci peut-être leur langage ; ils n'auraient pas jeté sur moi à pleines mains le sarcasme, l'ironie, la raillerie, dans cette pénible discussion. Mais je ne m'attacherai pas à répondre à ces personnalités, que l'honorable Rattazzi, je me plais à le reconnaître, a entièrement évitées. Seulement, puisque le député Guerrazzi, pour mettre le comble à son triomphe, a cru devoir me mettre en présence de l'histoire, et me représenter le sort que mérite un ministre aussi coupable que moi, je veux ajouter un complément à cette leçon historique.

L'honorable Guerrazzi a rappelé lord Clarendon, qui , après avoir suivi son souverain dans l'exil , après lui avoir donné des preuves d'une fidélité trop rare alors en Angleterre, après avoir exercé le pouvoir pendant plus de dix ans, fut accusé par les communes, envoyé en exil par le souverain et condamné à y mourir, pour avoir cédé Dunkerque à la France. (Avec chaleur.) Que l'honorable Guerrazzi me permette de lui faire observer que si le comte de Clarendon, pour défendre sa conduite si violemment accusée, eût pu montrer plusieurs millions d'Anglais délivrés par lui de la domination étrangère, plusieurs comtés ajoutés aux possessions de son maître, peut-être le parlement n'eût pas été si impitoyable, peut-être Charles II n'eût pas été si ingrat envers le plus fidèle de ses serviteurs.

Mais, Messieurs, puisque le député Guerrazzi me faisait une leçon d'histoire, il devait la faire complète. Après avoir dit ce qu'a fait lord Clarendon, il aurait dû dire quels ont été ses adversaires, ses accusateurs, ceux qui se sont partagé ses dépouilles et qui ont hérité de lui le pouvoir. (Avec grande animation.) Il aurait dû dire que ses adversaires formaient cette coterie fameuse d'hommes politiques que ne reliait aucun antécédent, aucune communauté de principes , aucune idée , et sur lesquels agissait seul le plus impudent égoïsme ; de ces hommes sortis de tous les partis , professant toutes les opinions, puritains, presbytériens, épiscopaux et papistes tour à tour; républicains un jour, royalistes exaltés le lendemain; démagogues dans la rue, courtisans au palais; tribuns devant le Parlement, fauteurs de réactions et de mesures extrêmes dans les conseils du prince; de ces hommes enfin dont la réunion forma le ministère que l'histoire a stigmatisé du nom de cabale.

Le député Guerrazzi aurait dû dire aussi cela , et alors je lui aurais répondu que les Anglais regardent comme une gloire nationale le comte de Clarendon , en le comparant à ses ennemis, à Clifford, à Arlington, à Buckingham, à Ashley et à Lauderdale.

Cela dit, je laisse à la Chambre, au pays, le soin d'apprécier ce qu'il convient d'en conclure pour le cas pré sent.

Répondant maintenant au député Rattazzi (1) je ne le suivrai pas dans la longue et éloquente digression qu'il a cru devoir faire pour la justification des travaux de son ministère passé. Je n'ai point attaqué son administration, il n'était donc pas besoin de la défendre. Il a paru désapprouver que j'aie donné ma démission après les préliminaires de Villafranca ; c'est pourtant un acte dont je m'honore, et je persiste à croire qu'en protestant ainsi contre ces arrangements autant qu'il était en moi, je n'ai pas peu servi les intérêts de l'Italie. J'ajoute que, comprenant les devoirs d'un homme d'État qui quitte le pouvoir, j'ai fait ce que j'ai pu pour faciliter à l'honorable Rattazzi la formation de son ministère (signes affirmatifs du député Rattazzi), et je ne lui ai jamais fait d'opposition; même, pour éviter d'être un embarras pour lui , je me suis retiré à la campagne , et j'y étais encore alors que la rigueur de la saison avait fait cesser toute occupation agricole. (On rit.)

Si ce ministère est tombé, ce n'est point par mon fait ni par celui de mes amis politiques. 11 a été attaqué vivement; mais par contre ses amis n'ont pas épargné les plus basses calomnies aux hommes qu'ils supposaient ne lui être pas entièrement favorables.

Mais un débat sur ce sujet ne nous mènerait présente ment à rien. J'entre tout de suite dans le cœur de la question.

Ayant été au pouvoir pendant dix ans, ayant eu la direction de plusieurs ministères, j'ai pu, Messieurs, apprécier autant que qui que ce soit, plus peut-être que quelques-uns d'entre vous, l'étendue du sacrifice que nous allons faire. Oui, Messieurs, j'ai pu constater combien la perte de la Savoie et de Nice était grande pour nous; j'ai vu quel concours les Savoisiens don aient à l'armée; je sais combien leur caractère loyal et sévère aidait à la marche régulière des choses ; je sais que la Savoie n'était pas une charge , mais une source d'avantages pour l'État, et je puis témoigner que peu de provinces se sont montrées plus dignes des libertés que Charles-Albert nous a données, et que nulle part peut-être dans l'État ces libertés n'ont plus rapidement développé les ressources publiques. De même, je sais combien Nice valait. Je reconnais que c'était un riche joyau à la couronne de nos princes ; j'ai pu me convaincre que les Niçois, malgré leur réputation d'hommes difficiles à contenter, acceptaient volontiers nos institutions, et que leur pays faisait de grands progrès économiques sous l'influence de la liberté.

Je n'entreprendrai donc point de chercher à atténuer le sacrifice.

Je reconnais bien aussi que la perte de la Savoie et de Nice n'est pas sans inconvénient pour la défense du royaume. Nice et la Savoie rendaient nos frontières du côté de la France plus sûres, plus faciles à défendre; pourtant il ne faut pas exagérer cette considération. La Savoie n'a jamais été d'une grande utilité pour la défense de l'État. Sans remonter plus haut, je puis rap peler les guerres trop nombreuses de la France contre le Piémont depuis Louis XIV jusqu'à la Révolution française. Jamais, pendant tout ce temps, nous n'avons essayé d'empêcher l'occupation de la Savoie.

Vous savez que, pendant les dernières de ces guerres, celles de la Révolution, la Savoie fut entièrement envahie en quelques semaines par les troupes françaises. On ne peut attribuer ce fait au peu de valeur des troupes royales ni à l'insuffisance de nos moyens de défense, puisque nous avons ensuite résisté pendant plusieurs années sur les Alpes aux armées républicaines. Notre véritable ligne de défense, Messieurs, est sur les Alpes.

Or les Alpes nous sont conservées. Nous avons perdu un ouvrage avancé, mais la place nous reste, et il ne nous serait pas difficile, je crois, de la défendre.

Les changements qui se sont opérés dans les conditions de la guerre ont rendu bien moins difficile la défense des Alpes et des vallées qui en dépendent. Depuis la Révolution, la manière de faire la guerre n'est plus la même qu'autrefois. Les armées se sont extraordinairement accrues. Le général Bonaparte a pu conquérir une première fois l'Italie avec moins de quarante mille hommes, et une seconde fois, peu d'années après, avec une armée qui n'était guère plus nombreuse; il a gagné la bataille de Marengo avec vingt-huit ou trente mille hommes au plus. Aujourd'hui, Messieurs, on ne pourrait plus même essayer d'en faire autant avec une armée double ou peut-être triple.

La guerre dans les plaines d'Italie n'est plus possible sans une armée qui dépasse cent mille hommes; je dis qu'une telle armée ne pourrait être conduite malgré nous en Italie par les vallées des Alpes. Réussît-elle à les franchir, nous pourrions, au moyen des chemins de fer qui convergent de toutes les parties de l'État vers les débouchés ou jusqu'au fond même de ces vallées, y réunir des forces bien supérieures à celles que l'ennemi pourrait y porter.

L'année dernière, quand il n'existait aucun obstacle sur les montagnes, quand le pays mettait toutes ses ressources à la disposition de l'armée française, nous avons vu combien il est difficile de faire passer le Mont-Cenis à une armée régulière. Je n'entre pas dans les détails, mais j'affirme que la France, quand même elle concentrerait cent mille hommes en Maurienne, ne pourrait pas en faire passer par le Mont-Cenis plus de quatre ou cinq mille par jour, tandis que nous pourrions, dans le même temps, transporter à Suse trois et quatre fois autant de soldats.

Je répète que la manière dont la guerre se fait aujourd'hui rend la défense des Alpes beaucoup plus facile pour qui en a les clefs. Le député Guerrazzi a donc eu tort de dire que, par suite d'un traité qui découvre, selon lui, nos frontières, le Parlement se verrait forcé de changer de résidence, et qu'il faudrait établir la capitale ailleurs. Je ne sais s'il était bien à propos de faire cette remarque, qui n'est propre qu'à réveiller le sentiment le plus funeste à l'Italie, celui des rivalités municipales. (Approbation.) Ce que je sais, c'est que le député Guerrazzi se trompe de beaucoup, et que, Turin fût-il exposé plus qu'auparavant aux dangers d'une guerre, ce ne serait pas une raison pour que le Parlement s'en éloignât. Turin, souffrez que je le dise avec un juste orgueil, est un lieu où il fait bon délibérer en temps de guerre ; la population de Turin a su, dans les moments les plus difficiles, conserver un calme, une fermeté bien faits pour nous déterminer, Messieurs, à maintenir ici le siège du Parlement.

Souvenez-vous de ce qui arriva l'année dernière, quand notre territoire fut envahi à l'improviste par l'ennemi : le Roi et son gouvernement décidèrent qu'il fallait exposer le palais et la capitale pour le salut de cette armée qui était alors la dernière espérance de l'Italie. La ville, attristée mais résolue, attendit l'ennemi avec une contenance digne d'elle. Peu de jours après, les masses autrichiennes ayant été arrêtées par cette grande opération de l'inondation des plaines qui fit tant d'honneur au pays, notre armée put prendre des positions formidables, et l'armée française eut le temps d'arriver tandis que les rangs ennemis s'accumulaient devant nous. Pendant ce temps, le gouvernement et les chefs militaires avaient jugé nécessaire que la capitale se défendît : cette décision fut annoncée à la population ; il fut convenu que Turin se défendrait jusqu'à la dernière extrémité; personne ne se troubla; la municipalité, le peuple, la garde nationale unanimes déclarèrent que tous étaient prêts. Toutes les classes de la population se montrèrent décidées à suivre l'impulsion venue d'en haut. Les femmes elles-mêmes, je le dis à l'honneur de cette ville, furent inébranlables; pas une, dans ce moment suprême, ne songea à quitter son mari ou ses fds pour aller chercher un refuge dans les provinces écartées. (Approbation.) Une telle cité, Mes sieurs, est une bonne résidence pour le Parlement dans les heures difficiles, et je crois que les députés de l'Italie centrale se joignent à moi dans cette pensée. (Approbation.)

A l'égard de Nice, je l'avoue, les considérations militaires ont plus d'importance. Si la ville de Nice ne peut être défendue, à moins qu'on ne la transforme en place de guerre de premier ordre, une partie du comté offre de bonnes lignes de défense. Moi aussi, j'aime à me rap peler les glorieux faits d'armes de nos ancêtres sur les sommets de Braus et de Brouis. Mais nous n'avons pas oublié les exigences de la défense de notre territoire; un article exprès a été inséré pour cela au traité ; par cet article, avant même que les commissaires se fussent réunis pour le tracement des limites définitives, il a été établi que tous les passages des Alpes, tels que la haute Boia, la haute Vesubia et une partie de la haute Tinea, sans exception, resteraient en notre pouvoir. La défense est ainsi assurée pour les provinces piémontaises et la vallée du Pô.

Quant à la Ligurie, il est bien vrai que, tout en conservant les hautes vallées de la Roia, de la Vesubia et de la Tinea, nous pouvons moins facilement la défendre; le col de Braus était évidemment un premier passage qui pouvait être bien disputé, tandis que la résistance devrait se porter aujourd'hui non plus entre le Paglione et la Roia, mais entre la Roia et la Nerva ou la Taggia.

Mais ici encore, Messieurs, les nouvelles conditions dans lesquelles se fait la guerre de nos jours changent entièrement la théorie de la résistance. L'attaque comme la défense peuvent tirer un avantage immense de la navigation à vapeur; avec des bateaux à vapeur, on peut transporter en vingt-quatre heures vingt, trente mille hommes à près de quatre-vingts lieues. Notre littoral ne peut donc être bien attaqué ni bien défendu que si des forces maritimes se joignent, dans l'un ou l'autre cas, aux forces de terre.

Supposons en effet que, dans une guerre contre la France, celle-ci (chose très-vraisemblable dans l'état actuel des choses) fût maîtresse absolue de la mer; pensez- vous qu'il serait possible, qu'il serait utile de défendre l'une des vallées de la Ligurie et de former nos lignes perpendiculairement à la mer, tandis que l'ennemi pourrait en quelques heures transporter un corps d'armée sur nos derrières? En vérité, je n'en crois rien. Le général Bonaparte a pu se porter jusqu'à Savone sans être maître de la mer; mais à cette époque la marine anglaise, n'ayant pas le secours de la vapeur, ne pouvait porter sur un point et à un moment déterminés les forces considérables qu'il est aisé de transporter aujourd'hui là où le besoin s'en fait sentir.

Encore une fois, la question de la défense de la Ligurie a donc perdu beaucoup de son importance.

Que si nous étions les maîtres de la mer, il faudrait faire le même raisonnement pour la France. Les Français commettraient une grande imprudence s'ils s'avançaient le long de la rivière de Gênes pendant que d'une part nous garderions les cimes des Alpes et des Apennins, et que de l'autre nous pourrions porter de Gênes, de la Spezia ou d'un autre port italien un corps d'armée sur les points laissés par eux en arrière.

Ainsi, je conviens que la perte de Nice diminue nos moyens de défense, non pas pour la vallée du Pô, mais pour la Ligurie ; j'ajoute toutefois qu'à mes yeux notre position militaire par rapport à la France n'en est pas essentiellement modifiée.

Vous voyez, Messieurs, que je vous expose sans détour la portée du sacrifice que je viens vous conseiller de faire. Mais alors, me direz-vous avec l'honorable préopinant (2), pourquoi ce sacrifice? Nous ne voyons aucune compensation pour nous dans le traité, pas même ce qu'il eût été si aisé d'obtenir, la garantie de la réunion de l'Italie centrale aux anciennes provinces du royaume (3).

Je pourrais dire que cette compensation, nous l'avons eue dans le traité de Zurich, car nous ne pouvons méconnaître que les concessions arrachées à l'Autriche l'ont été par les soins de la France ; je pourrais dire que nous l'avons eue lorsque l'empereur des Français, reconnaissant l'impossibilité d'une restauration en Toscane, dans les duchés et dans les Romagnes, a osé déclarer au pape avec respect, mais avec résolution, dans cette lettre du 30 décembre qui ne sera jamais assez célébrée, que sa domination sur les Romagnes était finie. Oui, Messieurs, cette lettre marque une époque mémorable dans l'histoire de l'Italie; en l'écrivant, l'empereur Napoléon s'est acquis, selon moi, un titre non moins grand à la reconnaissance des Italiens qu'en battant les Autrichiens sur les hauteurs de Solferino. (Sensation.) Oui, car cette lettre mettait fin à la domination des prêtres, laquelle est peut-être aussi funeste pour l'Italie que la domination autrichienne. (Applaudissements.) Et cet acte de l'empereur était d'autant plus généreux, que pour aider l'Italie, pour mettre un terme à la tyrannie sacerdotale, il n'hésitait pas à s'aliéner un parti puissant en France et qui lui avait donné jusqu'alors, au moins en apparence, tout son appui.

Je maintiens que ce sont là de grandes compensations. Néanmoins, M. Rattazzi a raison de dire que, dans le traité de Zurich et dans les conférences qui l'ont précédé, il n'a pas été question de la cession de la Savoie et de Nice, et que dès lors, au point de vue diplomatique, on ne pouvait pas nous la demander pour prix des services qu'on nous avait rendus dans ces négociations. Quelle est donc la raison d'être de ce traité?

Cette raison d'être est celle que l'honorable Rattazzi, dans la dernière partie de son discours, a cherché à détruire ; cette raison, c'est que le traité est une partie intégrante de notre politique, une conséquence logique, inévitable de la politique passée, une nécessité absolue pour la continuation de cette politique dans l'avenir. Je me propose, Messieurs, de vous prouver que le traité est réellement une conséquence de notre passé, une condition de notre avenir.

Je ne veux pas vous tracer le tableau de la marche que nous avons suivie depuis l'avènement du roi Victor- Emmanuel au trône. Vous savez, Messieurs, que cette marche a toujours eu deux buts : le développement des principes de liberté à l'intérieur, la revendication, dans les limites du possible, du principe de nationalité au dehors. Cette double tâche a exigé des sacrifices graves et continuels. A peine le pays s'était-il remis de la secousse de Novare que les hommes qui siégeaient au pouvoir se regardèrent comme obligés de réorganiser l'armée et d'accroître nos ressources offensives et défensives. Et ici, je m'associe cordialement à l'honorable préopinant pour rappeler les immenses services rendus par le général Alphonse Lamarmora qui, prenant la direction de l'armée désorganisée et démoralisée, travailla pendant des années à la raffermir, sans se laisser arrêter par les calomnies, par les accusations les plus injustes. (Approbation)

Il fallait du courage alors, Messieurs, pour persévérer dans une telle voie. Les difficultés n'étaient pas au dehors, mais au dedans du pays ; pour renforcer l'armée, pour organiser la défense, il fallait accroître les ressources du trésor; il fallait demander sans cesse au pays de nouveaux sacrifices pécuniaires, charger de nouveaux impôts une population frappée par le fléau des mauvaises saisons, éprouvée par des épidémies, serrée de près par la disette.

Les ministres de ce temps-là ont eu ce courage. Ils ont su, dans certaines circonstances, engager leur propre responsabilité, s'exposer au sort de lord Clarendon, à être mis en accusation par les Chambres pour avoir décrété des dépenses pour la défense de l'État sans la per mission du Parlement. Et je ne prononce pas ici de vaines paroles, car il s'en est fallu d'une seule voix que l'ouvrage qui a rendu le plus de services dans la dernière guerre n'ait été condamné : je parle des fortifications de Casal.

Pendant quelque temps, cette politique, tout en ne perdant pas de vue son but suprême, le bien de l'Italie, resta bornée à l'intérieur de l'État. Mais une fois notre édifice social consolidé, une fois l'armée recomposée, l'Europe ayant vu que cette partie de l'Italie était capable de vivre de la vie de la liberté, nous cherchâmes à passer à une phase d'existence plus active ; la guerre d'Orient nous en fournit l'occasion; et alors encore, Messieurs, il fallut du courage à ceux qui signèrent le traité qui envoyait nos soldats en Crimée; car le traité souleva d'abord une désapprobation générale. Cependant la discussion amena un bon nombre de représentants à l'accepter, et ceux-là, n'ayant pas tardé à voir ce dont il s'agissait, appuyèrent dès lors avec ardeur le ministère.

Au retour de Crimée, nous avions conquis le droit de parler de l'Italie à l'Europe; mais pour en parler avec efficacité, pour que notre faible voix ne se perdît pas au milieu de celles des grandes puissances, il fallait que nous fussions soutenus par nos alliés. Nous avons fait alors tous nos efforts pour serrer à Paris les nœuds de solides et bonnes alliances; nous trouvâmes, en effet, la France et l'Angleterre favorablement disposées, sympathiques à nos vues, désireuses de nous aider, avec cette différence pourtant que l'Angleterre se préoccupait particulièrement de l'un des deux buts de notre politique, la liberté intérieure; l'Angleterre se montrait extrêmement amie de notre régime constitutionnel et disposée à empêcher, non-seulement par des protocoles, mais même par les armes, tout attentat contre nos libertés; tandis que sur la question de la nationalité, des intérêts de la Péninsule, l'Angleterre était beaucoup moins explicite ; ce n'est pas qu'elle ne ressentît une inclination marquée pour ce beau pays, mais son respect superstitieux pour les traités de 1815 empêchait cette inclination de se traduire par des actes extérieurs. (Hilarité; approbation.)

Je crois que ce respect des traités, que cette répugnance contre toute infraction à leur texte avait été singulière ment excitée par les circonstances spéciales où l'Angle terre se trouvait depuis la guerre. Elle avait réussi à arrêter la Russie en Orient, et les accords sanctionnés au congrès de Paris élevaient une barrière contre les projets d'envahissement qu'elle prêtait au cabinet de Pétersbourg : voulant voir ces pactes religieusement observés, elle était naturellement portée à souhaiter qu'il en fût de même des traités antérieurs.

En France, ou, pour mieux dire, dans l'esprit de l'empereur des Français, nous avons trouvé une sympathie sincère pour notre État, pour l'Italie entière, un vif désir d'en améliorer les destinées, d'en soulager les maux , dans la mesure compatible avec les intérêts qui doivent lui être le plus chers, ceux de la France. Il était donc naturel que, sans nous éloigner de l'Angleterre, si bienveillante pour nous, nous missions un soin plus spécial à cultiver l'alliance française.

Ainsi, Messieurs, dans la seconde phase de notre politique, c'est-à-dire à partir de la guerre d'Orient, nous avons procédé par un système d'alliances, et particulièrement par l'alliance française.

Vous savez quels ont été les fruits de cette politique. L'honorable Rattazzi vous l'a dit : elle nous a valu la délivrance de la Lombardie, elle nous a conduits à Parme, à Modène, à Bologne, à Florence.

Je ne crois pas que les observations faites par l'honorable préopinant sur la prétendue autonomie administrative de la Toscane puissent diminuer à vos yeux ces avantages. A quoi, en somme, se réduit cette autonomie? quel engagement avons-nous pris envers la Toscane? un seul : nous avons admis que l'union pût s'opérer sans qu'immédiatement l'on étendît à la Toscane toutes nos lois anciennes, et, que l'honorable Rattazzi me permette de le dire, toutes les nouvelles. (Hilarité)

C'est un fait qu'en arrivant au ministère nous avons trouvé la Lombardie fort mécontente du procédé dont on avait usé envers elle , en lui donnant en quelques semaines une quantité considérable de lois, de règlements et d'employés où tout pour elle était nouveau. Ayant vu le mauvais effet produit par ce mode d'unification en Lombardie, nous avons voulu agir autrement pour la Toscane. Dans l'Emilie, le gouvernement local avait procédé à l'union avec beaucoup de résolution; en Tos cane, on avait marché avec plus de réserve; l'Emilie fut acceptée telle qu'elle s'était constituée, la Toscane telle qu'elle était. On nous demande si nous conserverons toujours en Toscane des lois particulières, une administration séparée; non certes : nous avons dit tout le contraire. Nous avons dit : « L'intention du gouvernement (et vous savez que le gouvernement, lorsqu'il parle, suppose toujours qu'il a le concours du Parlement) est de modifier en partie ces lois qui ont été mal accueillies en Lombardie, de les rendre plus favorables à la liberté locale, à la décentralisation. Nous n'appliquerons donc ces lois à la Toscane qu'après qu'elles auront été modifiées, parce qu'alors, étant plus larges, elles donneront, avec les bénéfices de la liberté et de la décentralisation, les avantages de l'autonomie : car, enfin, les bienfaits de l'autonomie administrative se réduisent à laisser à chacune des parties du corps social une grande latitude d'action. » Si donc nous pouvons arriver, — et j'espère que nous y arriverons bientôt, avec votre concours, — à organiser l'administration sur les bases d'une grande liberté locale, nous aurons conservé à la Toscane le bénéfice de l'autonomie, en lui donnant une législation commune aux autres provinces.

Chaque jour d'ailleurs nous vous marquons assez que notre intention est de procéder à l'unification législative et administrative. Il ne se passe pas de semaine où le ministre de grâce et justice ne vienne vous proposer d'étendre à la Toscane quelqu'une de nos lois. Tout ce que nous disons, tout ce que nous écrivons témoigne que ce ne sont point là des actes isolés, mais les déductions constantes d'un système invariablement poursuivi.

J'espère que vous partagez tous la pensée que je viens de développer dans cette première partie de mon raisonnement, savoir que la politique des alliances nous a été profitable ; le député Rattazzi, qui pendant de longues années a tant contribué au succès de cette politique, ne saurait me contredire. (Mouvements en sens divers.)

Maintenant, avant d'examiner à quelles conditions le même système peut être continué, je dois me demander si d'aventure il est possible, s'il est opportun de le modifier, soit par rapport au but à nous proposer, soit par rapport aux moyens à choisir.

Peut-être pourrait-on discuter la question de savoir si, au lieu de poursuivre une marche si active, si militante, il n'est point le cas de faire halte, de nous recueillir, de donner tous nos soins à l'organisation intérieure, à la constitution d'un royaume fort sur des bases libérales. Mais, en vérité, je ne crois pas que le pays soit disposé à s'en tenir là. En considérant l'immense sympathie qu'excitent dans les cœurs de tous nos concitoyens les entreprises les plus aventureuses en faveur des autres provinces d'Italie, je suis amené à penser qu'une politique timide et égoïste, quelque libérale qu'elle pût être à l'intérieur, ne serait pas supportée par les populations. Je suis sûr que vous recevriez fort mal le ministre des finances, si, au lieu de vous demander des crédits supplémentaires comme il est obligé de le faire à chaque instant, il venait vous proposer de larges économies sur les budgets de la guerre et de la marine.

D'ailleurs, quand je me tromperais sur le sentiment national, sur vos dispositions réelles, ma conviction est qu'au fond il nous est absolument impossible de changer de politique. Lors même que nous le voudrions, l'état de l'Italie, celui de l'Europe, je le dis hautement, ne nous le permettraient pas.

L'Italie est-elle donc constituée de manière à rendre possible une politique comme celle dont je viens de parler? Pouvons-nous bannir toute préoccupation des affaires extérieures pour nous consacrer exclusivement aux choses du dedans? Nous aurions beau le faire, nos adversaires ne nous imiteraient pas, et nous nous placerions dans une situation bien fâcheuse.

Je ne veux pas exagérer les périls qui nous entourent ; mais je dois vous faire remarquer quelle est notre position en face de l'Autriche. (Écoutez!) L'Autriche a accepté les conditions de Zurich, et cela de bonne foi, je veux le croire; mais elle n'a pas accepté de même l'annexion de l'Emilie et de la Toscane; elle a, au contraire, protesté contre ce fait et réservé tous ses droits. Elle a bien déclaré qu'elle ne nous attaquerait pas pour le mo ment si nous n'usions pas de procédés agressifs; mais ce n'est pas là une garantie pour l'avenir. Si l'Autriche ne nous menace pas aujourd'hui, elle est entièrement libre de le faire demain sans violer les pactes jurés, sans manquer au droit des gens. Nous sommes donc, à l'égard de notre puissante voisine, dans une situation assez difficile pour ne pouvoir changer de politique sans imprudence.

Mais ce n'est pas seulement à l'orient et au nord qu'on nous menace; c'est aussi au midi. Le pape, vous le savez, a repoussé avec ressentiment toute tentative de conciliation, et déclaré qu'il ne traiterait que sur les bases d'une restauration de son pouvoir dans les Romagnes, désormais réunies à nos États. Le pape, en outre, a associé sa cause d'une manière absolue à celle des princes déchus. Tout cela nous place, à l'égard de notre voisin du sud, dans une position tout à fait anormale.

Il ne faut pas, Messieurs, considérer cette position comme exempte de dangers. Si le saint-père n'avait pas d'autres forces que celles qu'il tire de ses possessions, ses menaces seraient peu à craindre ; mais vous savez qu'il n'a pas hésité à faire appel à tous les catholiques du monde, et qu'il n'a négligé aucun moyen de réveiller les sentiments qui ont produit, à une époque heureuse ment éloignée de nous, les croisades contre l'islamisme et contre les malheureux Albigeois. Sans grossir les résultats qu'a obtenus le souverain pontife, nous sommes bien forcés de constater que sa voix n'a pas été sans écho ; et, je le dis avec douleur, il a été surtout écouté chez des peuples qui ont ressenti les bienfaits de la liberté, et qui auraient dû répugner d'autant plus à seconder une entreprise dont le but avoué est de réduire en servitude une nation noble et chrétienne. (Très-bien!)

Oui, Messieurs, il est douloureux de dire, il est douloureux de penser que la passion puisse conduire des populations entières à l'inconséquence, à l'ingratitude; il est douloureux de dire que la voix du pape-roi a trouvé plus d'échos en Belgique et en Irlande qu'ailleurs; que la Belgique, qui se levait fièrement il y a quelques années pour reconquérir sa nationalité, pour briser les chaînes hollandaises, se montre disposée aujourd'hui à prêter au pontife les moyens d'écraser une grande nation, de river des chaînes bien autrement lourdes que n'étaient celles de la Hollande; il est douloureux de lavoir fournir au pontife de l'argent et des hommes, ce prélat, entre autres, qui a quitté la mitre pour les armes. (Hilarité et marques d'approbation.)

Il est triste de voir l'intéressante Irlande, qui, dans notre jeunesse, fit battre nos cœurs de tant de sympathie, elle qui a dû son émancipation aux efforts constants du parti libéral en Angleterre, envoyer aujourd'hui ses fils combattre non pas pour cette liberté à laquelle elle doit la vie, mais pour le despotisme civil et religieux.

Et par malheur aussi, la France ne s'est pas soustraite à cette influence ; la France a donné au pape le chef de sa nouvelle armée; chose déplorable, il est sorti de cette France généreuse un soldat illustre, couronné encore de ses lauriers d'Afrique, qui est allé se mettre à la tête de bandes d'aventuriers!

Tout ceci est un sujet de réflexions sérieuses, Messieurs. Si vous ajoutez au péril qui nous guette au nord celui que nous prépare le sud, vous comprendrez bien vite pourquoi je vous dis qu'il ne nous est pas possible de changer de politique.

Je ne porte pas mes regards au-delà des États du pape; la réserve qui appartient à ma charge me le défend, et je sens trop l'impossibilité où je serais de concilier dans mon langage l'émotion vive que me font éprouver les souffrances de cette partie de l'Italie avec la prudence que m'imposent mes devoirs. Qu'il me suffise, Messieurs, de vous nommer ces contrées, pour vous faire souvenir que de là encore peuvent venir sur nous des menaces et des dangers.

Mais, comme je vous l'ai dit, outre l'étal de l'Italie, l'état de l'Europe elle-même nous interdit de changer de politique. Il ne m'appartient pas de vous exposer toutes les causes qui peuvent troubler gravement l'ordre public européen; comme ministre des affaires étrangères, mon devoir n'est pas de mettre en lumière les périls, mais plutôt de couvrir d'un voile les éventualités qui pourraient alarmer les populations. Toutefois, il n'est pas besoin que je traite devant vous les affaires générales pour que vous sachiez que des causes sérieuses de perturbation existent à l'orient et au centre même de l'Europe. Diplomates et ministres s'étudient, dans leurs dépêches, dans leurs discours, à prouver aux Parlements, au public que ces dangers sont illusoires. Mais l'attitude des gouvernements mêmes auxquels ils appartiennent ne dément que trop leurs paroles ; tandis que celles-ci sont toutes à la paix et à la tranquillité, les armements sont partout à l'ordre du jour. Si vous examinez les derniers budgets des pays constitutionnels, vous serez effrayés des sommes qui y sont affectées aux armements. Et ce qu'il y a de plus étrange, c'est que les Parlements, loin de blâmer ces dépenses, qui souvent ont nécessité de nouveaux impôts, se sont plaints au contraire que les préparatifs de guerre fussent trop lents et trop timides. En présence de tels faits, un changement de politique serait chose insensée.

Il reste à voir si notre politique, sans changer de but, pourrait être conduite par d'autres moyens, c'est-à-dire autrement que par des alliances. Croyez-vous, Messieurs, que ce soit praticable?

On pourrait dire : continuons la politique d'alliances, mais changeons d'alliés. Mais il ne faut pas de longues phrases pour démontrer qu'une résolution de ce genre serait aussi inhabile que honteuse. L'immoralité, je le dis avec M. Guerrazzi, ne sert de rien en politique; et en changeant d'alliés, en nous rendant coupables d'ingratitude envers la France, nous attirerions en même temps sur nous un désastre et le déshonneur.

On peut dire avec moins de déraison : passons-nous d'alliés; ce ne sera pas manquer de gratitude envers la France, ce sera seulement cesser de demander de nouveaux sacrifices, de nouveaux secours à l'allié qui nous en a été prodigue. — C'est la politique de l'isolement. Je ne nie pas qu'on ne doive attendre beaucoup d'un peuple de onze millions d'hommes animés d'un sentiment unique et puissant, celui de l'indépendance de leur pays; Si des circonstances que nous n'aurions pas faites nous- mêmes nous réduisaient à marcher sans appuis, certes je ne désespérerais pas pour cela du sort de l'Italie, et, dans ces instants suprêmes, si je me trouvais au pouvoir, je ne reculerais, Messieurs, devant aucun parti décisif, même le plus audacieux et le plus risqué. Mais est-il sage, est-il raisonnable de choisir de notre propre gré l'isolement? Nous pourrions l'accepter comme une nécessité : nous y placer volontairement serait un acte de folie dont aucun ministre ne voudrait se rendre coupable.

Je n'ai nulle envie de méconnaître les services que peuvent rendre dans une guerre les forces irrégulières, révolutionnaires. Je n'ai jamais été et je ne suis pas de venu un homme de révolution (on rit), et pourtant je ne balancerais pas, en cas de nécessité, à employer ces sortes de ressources. Je crois avoir donné des preuves incontestables du cas que je fais de l'aide que des volontaires sont capables de prêtera l'armée; je sais ce que peuvent des hommes que l'amour de la patrie enflamme tout entiers, et qui poussent jusqu'à l'héroïsme la vertu du sacrifice; je sais quels résultats merveilleux on en peut espérer. Mais enfin, dans l'hypothèse d'une guerre à laquelle de grandes puissances prendraient part, il faudrait, pour la bien taire, avoir à notre disposition des corps réguliers nombreux, et pourvus de tous les moyens d'attaque et de défense que fournit l'art moderne. Les grandes batailles comme Magenta et Solferino, les grandes forteresses comme Mantoue et Vérone, ne peuvent être gagnées, ne peuvent être prises que par des armées régulières, nombreuses et fortement disciplinées.

Aussi je repousse la politique d'isolement, en tant qu'objet d'un libre choix de la part du gouvernement.

Si donc, comme je crois l'avoir prouvé, nous ne pouvons changer ni de but ni de moyens , il faut persévérer de toute manière dans la même politique. 11 ne me reste plus dès lors qu'à vous démontrer que le traité sur lequel nous discutons est une condition essentielle de la continuation de cette politique, c'est-à-dire de l'alliance française. Ici, ma tâche devient difficile, car j'ai à parler de l'état des esprits dans la généreuse nation française ; je vous demande donc toute votre indulgence. (Écoutez!)

Il n'est pas douteux que la France, considérée dans son ensemble, ne soit sympathique à la cause italienne, et que ses nobles instincts ne la portent à aider l'Italie, sa sœur dans la grande famille latine. Néanmoins, Mes sieurs, si cela est vrai de la France en général, il faut convenir aussi qu'il existe en France des partis nombreux et puissants qui nous sont ouvertement hostiles. Si dans les masses l'Italie est aimée, dans les classes plus élevées elle n'est que trop souvent l'objet de sentiments tout autres. Je pourrais citer à l'appui de ce que j'avance plusieurs organes de la presse française , qui représentent des partis influents; mais il suffira du témoignage de ceux des membres de cette assemblée qui , dans ces dernières années, ont visité ou habité la France. Quiconque d'entre eux est resté à Paris pendant quelques semaines, a été certainement frappé du nombre, de l'autorité des ennemis de l'Italie et de la véhémence qu'ils montrent.

Et ces ennemis déclarés, nous ne les comptons pas seulement dans le vieux parti qui conserve un culte spécial à la légitimité, nous les rencontrons dans d'autres régions politiques; il n'est pas besoin d'avoir longtemps observé la société de Paris pour être obligé d'affirmer, et avec tristesse, que parmi les plus anciens et les plus illustres chefs du libéralisme, parmi ceux que nous étions habitués dans notre jeunesse à vénérer comme les pontifes de la science et de la philosophie , et encore parmi les historiens des fastes de la grande révolution, et jusque chez les apologistes des drames de 1793, il se rencontre des hommes qui se sont faits cléricaux et papistes, tant l'idée qu'ils se font de nous est fausse, tant ils ont d'aversion pour la cause italienne. (Mouvement.)

Ce fait déplorable s'explique par l'état des partis en France. Je n'ai pas à vous entretenir des légitimistes et des ultramontains. Qu'ils soient contraires à notre indépendance, au remplacement de gouvernements absolus par un régime libre, au pacte scellé entre des populations longtemps courbées sous le despotisme et un roi qui est un modèle de droiture et de loyauté, cela ne peut surprendre personne.

Il y a l'orléanisme. Ici encore, à quelques nobles exceptions près, nous trouvons les mêmes antipathies, les mêmes hostilités.

On n'en saurait dire autant de l'ancien parti républicain modéré; quoiqu'il se soit montré jadis peu favorable à l'Italie, nous pouvons croire ou espérer qu'il s'est en grande partie ravisé. Si, en effet, nous tenons compte des démonstrations affectueuses qu'il a adressées à l'Italie en diverses circonstances, depuis la souscription pour les canons d'Alexandrie, depuis les hommages rendus à la mémoire de Manin, jusqu'aux preuves d'amitié qu'il nous a données pendant la dernière campagne, nous devons reconnaître que ce parti a rectifié grandement ses anciennes opinions sur l'indépendance italienne. Loin de nous la pensée de le rendre solidaire de la conduite de l'un de ses anciens chefs, le général Lamoricière : il est impossible que les hommes de Cavaignac reconnaissent encore l'un de leurs amis d'autre fois dans le commandant des troupes du pape.

En dehors de ces trois partis, dont deux nous sont positivement hostiles, tandis que le troisième est modérément notre ami, il existe en France un grand nombre d'individus qui n'appartiennent pas à un parti plutôt qu'à l'autre, mais qui placent au-dessus de toute chose les intérêts matériels. Ceux-là ne sont pas tous des ennemis déclarés, beaucoup d'entre eux désirent même voir l'Italie libre et prospère; mais par malheur tous sont contraires aux moyens qui ne sont que trop nécessaires pour arriver à ce résultat. C'est qu'ils jugent une politique non pas d'après les principes qui la gouvernent, d'après les effets généraux qu'elle produit, mais d'après son action tempo raire sur la Bourse, sur le cours des fonds publics. (On rit.) Ainsi, en parlant d'un ministre, ils disent : un tel est un bon ministre, parce que la rente hausse quand il est au pouvoir; un tel est un ministre détestable, car à sa chute les fonds monteraient de six francs. (Nouvelle hilarité.)

Eh bien, Messieurs, tous ces partis, tout cet ensemble d'hommes ouvertement opposés sinon à la cause de l'Italie, du moins aux moyens indispensables pour la faire triompher, constituent une coalition d'intérêts qui a une énorme influence sur le gouvernement, et qui jusqu'à un certain point donne le ton à l'opinion publique. Aussi les dispositions favorables des masses en France à l'égard de l'Italie seraient-elles demeurées stériles je ne sais pour combien d'années, s'il ne se fût heureusement trouvé à la tête de cette nation une intelligence supérieure, hautement sympathique à l'Italie, qui a compris combien nos intérêts s'accordent admirablement avec ceux de la France. C'est à cette circonstance, je le dis nette ment et sans craindre qu'aucun Français, ami ou ennemi du gouvernement impérial, me contredise, c'est à cette circonstance que nous devons d'avoir vu la France à notre côté; autrement nous n'aurions eu qu'une simple alliance diplomatique, inspirée par une amitié d'un platonisme pur. (Hilarité.)

Mais si l'empereur, grâce à l'immense puissance qu'il exerce, et avec raison, sur la France, a pu dans de graves conjonctures mettre en mouvement et faire agir les éléments favorables à l'Italie; s'il a pu conduire, aux applaudissements de la multitude, 150,000 Français dans nos plaines, cette puissance néanmoins a des limites. Si à l'hostilité des partis venait se joindre, je ne dis pas l'hostilité des masses, mais seulement leur indifférence, l'empereur des Français, nous gardât-il tout son bon vouloir, et restât-il persuadé que l'alliance de l'Italie est utile à la France, ne pourrait plus agir en conformité de cette persuasion, car son pouvoir aussi a des bornes. (Approbation.)

Or, je le dis avec une conviction profonde, la cession de la Savoie et de Nice était indispensable pour maintenir les masses françaises dans de bons sentiments envers l'Italie. A tort ou à raison, je ne veux pas le discuter, elles croient que ces provinces appartiennent naturelle ment à la France. Ce peut être une erreur, mais qui conque connaît bien la France, doit convenir de bonne foi que c'est une idée arrêtée.

Dès lors, et cette cession nous ayant été demandée , si nous eussions répondu par un refus, l'opinion française n'aurait pas tenu compte des difficultés qu'un tel projet pouvait rencontrer de la part de l'Italie ; on nous aurait accusés d'ingratitude et d'injustice, on nous aurait dit que nous ne voulions pas appliquer d'un côté des Alpes les principes que nous invoquions de l'autre , les principes pour lesquels la France a répandu son sang et son or. S'il était besoin de vous apporter un témoignage à l'appui de ce que je dis, je citerais une lettre que m'écrivait un des chefs du parti républicain, un homme qui a refusé, pour conserver son indépendance, un portefeuille offert par le chef du gouvernement français, qui a envoyé deux de ses enfants combattre pour nous, et qui peut-être en ce moment pleure un frère tombé pour la cause de l'Italie (4) ; Alexandre Bixio m'écrivait, peu de jours avant la signature du traité : « Pour l'amour de Dieu, pour l'amour de l'Italie, signez, signez, si vous voulez l'alliance française; car à tort ou à raison, si vous hésitez , votre pays ne trouvera plus de sympathies en France. »

En présence de ces faits, le ministère ne devait-il pas accéder à la demande de l'empereur, demande faite, — oui, je puis le dire, — non-seulement au nom des intérêts français, mais au nom de l'alliance de la France avec l'Italie? Messieurs, je tiens à grand honneur d'y avoir con senti, je tiens à grand honneur d'avoir pris sur moi cette terrible responsabilité de conseiller à mon souverain la cession de deux nobles et antiques provinces; car il le fallait pour consolider l'alliance française, qui nous est nécessaire pour arriver au but où nous aspirons tous(5) (Sensation.)

Je crois avoir pleinement démontré, comme je l'avais entrepris, que notre politique a été bonne, que nous ne pouvons pas la changer, et que le traité du 24 mars est une condition indispensable pour la pour suivre.

Je pourrais terminer ici, mais je dois encore vous demander la permission de vous soumettre deux considérations d'une importance extrême.

Tous les orateurs qui ont parlé contre le traité ont supposé qu'il était parfaitement en notre pouvoir de céder ou de ne pas céder Nice et la Savoie; ils n'ont pas songé aux suites graves que notre refus pouvait avoir, même à l'intérieur.

De plus, ils se sont montrés frappés de cette considération, que le traité pouvait être un jour invoqué comme un précédent funeste à l'appui de cessions nouvelles et plus douloureuses encore.

Je m'expliquerai en même temps sur ces deux sujets, qui se lient l'un à l'autre; car si je puis vous convaincre, Messieurs, que du moment où l'empereur avait demandé la réunion de Nice et de la Savoie au nom des principes appliqués par nous en Italie, nous ne pouvions plus empêcher longtemps cette réunion de s'effectuer, vous concevrez par là même qu'il n'est aucunement à craindre que la cession actuelle puisse être invoquée comme précédent, puisqu'aucune autre province du royaume ne se trouve dans des conditions analogues à celles de la Savoie et de Nice.

Les préopinants ont parlé comme si jamais il n'avait été question de réunir la Savoie et Nice à la France, comme s'il n'avait jamais existé de parti français dans ces provinces. Je ne puis comprendre qu'on nie sérieusement qu'il existe en Savoie un parti qui désire la réunion à la France. Nous avons eu, Messieurs, au milieu de nous, et pendant des années, bien des députés de la Savoie : en dépit de leur serment, ils cachaient mal ce désir. Vous l'avez pu constater souvent. Cela peut vous paraître surprenant; pourtant les rapports commerciaux, la communauté de langue, la facilité des communications étaient des forces qui poussaient la Savoie vers la France. Intellectuellement, la Savoie vit de la vie française; on trouve difficilement, à Chambéry et à Annecy, des journaux italiens; les libraires n'y vendent que des livres français, et si, comme moi, vous eussiez observé les trains de chemins de fer à la station de Chambéry, vous auriez vu que ceux qui se dirigent vers la France sont toujours remplis, tandis qu'il ne part pour l'Italie qu'un petit nombre de voyageurs, réduits à un chiffre minime à l'arrivée à Saint-Jean-de-Maurienne. Du jour, Mes sieurs, où Chambéry, grâce aux chemins de fer, s'est trouvé à douze heures de Paris, tandis qu'il restait à vingt ou vingt-quatre heures de Turin, de ce jour l'annexion a été faite.

Dans le passé, le parti français en Savoie s'est borné h une opposition plus ou moins légale; enhardi aujourd'hui par les demandes du gouvernement français, il se serait étendu et manifesté avec plus d'énergie; croyez- vous qu'il aurait été facile à gouverner? Les élections provinciales, faites en Savoie sous le ministère Rattazzi, alors qu'on ne parlait que vaguement de cession, ont donné à Chambéry et à Annecy des conseils provinciaux composés presque entièrement de partisans déclarés de la France. Comment se fût-on tiré d'affaire? peu à peu il eût fallu arriver aux voies de répression; une lutte se serait établie entre le gouvernement et la majorité des Savoisiens, et peut-être en serait-on venu à devoir gouverner ce pays comme gouvernent certaines puissances que nous n'avons, certes, jamais songé à louer. (Mouvement.) Et si quelque événement européen, quel qu'il fut, s'était produit pendant que la Savoie eût été dans ces dispositions, croyez- vous que nous l'aurions conservée?

C'est une idée à laquelle on ne peut s'arrêter. La cession, si nous nous y étions refusés aujourd'hui, ne se serait pas moins faite plus tard ; seulement, au lieu d'être un élément de consolidation pour l'alliance française, elle se serait faite dans de telles conditions que cette alliance en eût été moins facile et moins sincère.

J'arrive à la question do Nice. On a parlé de l'acte volontaire de réunion de Nice aux États de la maison de Savoie en 1388 ; mais les Niçois, à cette époque, n'ont pas entendu se donner à un prince italien ; la maison de Savoie, il faut bien le dire, n'était pas encore devenue italienne, elle avait encore sa résidence principale en Savoie; Amédée VI, dit le comte Rouge, à qui les Niçois se donnèrent, tenait sa cour à Chambéry, du même côté des Alpes où se trouvent les Niçois.

Mais considérons ce qu'est Nice aujourd'hui. Nice, a-t-on dit, est italienne; Nice, — et je ne nie pas la valeur de cette raison, — Nice a donné à l'Italie des citoyens illustres, dévoués, héroïques. Je le reconnais avec bonheur, à la gloire de ces hommes qui ont voulu persuader au reste de l'Italie que leur pays natal est italien, en compensant par leur amour du pays et par leurs services ce qu'il y a de douteux dans leur nationalité. Nice a donné le jour à bien des Italiens, mais Nice n'est pas italienne.

Des faits d'un ordre tout matériel l'indiquent assez. La moitié peut-être du comté de Nice, c'est-à-dire une grande portion des vallées du Sperone , du Var, de la Vesubia et de la Tinea, n'a pas de communications aisées avec la ville même ; les habitants de cette contrée pouvaient au contraire, en peu de temps et avec toute facilité , se transporter en France. Cette partie de la province s'appelle la France rustique; ce nom, sous lequel on la désigne depuis des siècles, montre que la conscience de la nationalité italienne n'y est pas très- vive. Les intérêts matériels de cette partie de la province l'attirent vers la France; c'est en France que les habitants de ces vallées font tous leurs achats, jusqu'au pain et au vin que leurs terres ne produisent pas, et ils vendent en France tous leurs produits, qui consistent principalement en bois et en bétail. Cette partie au moins du comté de Nice n'est donc pas italienne.

Mais la ville de Nice? Ici encore je ne veux me servir que de raisonnements vulgaires. La nationalité d'un peuple ne se constate point par des arguments philosophiques, par des recherches trop savantes ; c'est un fait qui appartient au sens commun et que chacun peut apprécier. Nos États, Messieurs, comptent deux villes de Nice : l'une en Piémont, qu'on appelle Nice-de-Mon-ferrat; l'autre au bord de la mer, et que tous, dans notre jeunesse au moins, nous avons été habitués à nommer Nice-en-Provence. J'ai habité Nice; j'y ai reçu une grande quantité de lettres dont la suscription portait Nice-en-Provence. Cette locution serait-elle devenue populaire, vulgaire, si Nice était une ville italienne? (Mur mures).

Mais quel est l'indice le plus concluant de la nationalité? C'est la langue. Le langage niçois n'a qu'une analogie lointaine avec l'italien, c'est à peu près celui de Marseille, de Toulon, de Grasse. Quand on parcourt la rivière de Gênes, on y trouve la langue italienne dans ses diverses modifications jusqu'à Ventimiglia. Au -delà, il y a comme un changement de scène ; c'est tout une autre langue. Je ne conteste pas qu'à Nice les gens bien élevés ne sachent l'italien ; mais dans la vie ordinaire, c'est le provençal ou le français qu'ils parlent. Un assez grand nombre de nos anciens collègues, les députés niçois parlaient italien, il est vrai, dans cette Chambre; mais, remarquez-le, ces députés étaient d'anciens employés, des membres du barreau ou de la magistrature, familiarisés avec la langue italienne par leurs occupations. Quand Nice nous a envoyé comme députés des propriétaires et des commerçants, ils ont été dans la nécessité de parler français. Je puis assurer la Chambre que tous les députés niçois avec lesquels j'ai eu des conversations particulières se sont toujours servi de la langue française. Je fais une exception pour le député Bottero : quand il me fait l'honneur de causer familièrement avec moi, il parle le dialecte du pays ou l'italien ; mais, si je ne me trompe, M. Bottero, dans une occasion où il eut à me présenter une députation de commerçants de la ville qui l'a élu, ne se servit pas de l'italien, qu'il parle pourtant fort bien ; se trouvant à la tête d'une députation de Niçois, il fut entraîné à parler français. (On rit.) Cela serait-il arrivé si Nice eût été véritablement italienne?

On dira : le même fait se retrouve dans tous les pays de frontières. Messieurs, si jamais des circonstances que je ne puis prévoir amenaient au milieu de nous des députés du haut Frioul et de l'extrémité de la Sicile, croyez- vous qu'ils parleraient les uns l'allemand, les autres l'arabe? Je ne le pense pas.

Non, Messieurs, Nice n'est pas italienne. Comme dans toute région voisine d'une frontière, il y existe des nuances : ces nuances se succèdent insensiblement de Nice au col de Tende ; mais les communes les plus rapprochées du col ont elles-mêmes protesté par des adresses de leur désir de partager la destinée des autres.

On ne peut pas dire que ce soit là une impulsion factice et anormale, déterminée par le traité du 24 mars. Le premier journal qui parut à Nice après 1848, celui qui pendant plusieurs années compta le plus d'abonnements, l'Avenir de Nice, n'a jamais cessé de prêcher ouvertement, et parfois avec violence, la réunion de Nice à la France. Et cette tendance n'était pas une forme prise par une opposition ministérielle, puisque l'appui de ce parti français fut souvent d'un grand secours, dans les élections, aux libéraux amis du ministère, contre les candidats cléricaux. Ce n'était pas non plus le fait de journalistes achetés par la France, puisque ce journal a fait longtemps une guerre très-vive au gouvernement français, si bien que nous fûmes forcés d'éloigner de Nice l'un des rédacteurs, professeur distingué d'économie politique et réfugié français.

On a dit : « Le vote a été si peu libre, que loin d'avoir aucune autorité, il prouve le contraire de ce qu'il ex prime. » Le raisonnement me paraît singulier. Mais, à propos de la votation, je dois expliquer comment il se fait qu'après avoir établi que le suffrage, en Savoie et à Nice, aurait lieu d'après des règles que la Chambre détermine rait, le gouvernement a consenti que le vote eût lieu avant la délibération du Parlement.